„Diese Schule hat durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äußerliche Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen; [,,,]“

Albert Einstein „Autobiographische Skizze“ *), 1946

Albert Einstein in Aarau

Aarau ist seit 1803 Hauptstadt des Schweizer Kantons Aargau im Schweizer Mittelland und liegt im Zentrum des Städtedreiecks Zürich, Basel, Luzern. Diese zentrale Lage wurde bereits früh erkannt, weshalb Aarau im Jahr 1798 während einiger Monate die erste Hauptstadt der Schweiz war.

Aarau liegt am rechten Ufer des Flusses Aare und zählt heute (2024) über 22.000 Einwohner und ist die zweitbevölkerungsreichste Gemeinde des Kantons.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen heute u. a. der Obertorturm (Oberer Turm) aus dem 13. Jahrhundert, das Schlössli (heute Teil des Stadtmuseums Aarau), die spätgotische Stadtkirche, das Rathaus und die reizvolle Altstadt mit ihren bemalten barocken Giebelhäusern und spätgotischen Häuserreihen.

„[…] Mit der autodidaktischen Vorbereitung gelangte er [Albert Einstein] so weit, dass er im Anfang des Oktobers 1895, im Alter von erst 161/2 Jahren, die Aufnahmeprüfung ins Eidgenössische Polytechnikum in Zürich mit bestem Erfolg in den mathematisch-naturwissenschaftlichen, mit mangelhaftem Ergebnis in den sprachlich-historischen Fächern bestand. Wegen dieser Lücken in seiner Bildung u. seines jugendlichen Alters halber, riet man den Eltern, den Sohn noch die letzte Klasse einer schweizerischen Mittelschule besuchen zu lassen, stellte aber die sichere Aufnahme für das folgende Jahr in Aussicht, obschon auch dann noch volle 6 Monate an dem vorgeschriebenen Alter (18 Jahre) fehlen würden. So kam Albert an die Kantonsschule nach Aarau, einer kleinen schweizerischen Stadt, deren Schulen mit Recht einen sehr guten Ruf genossen u. aus diesem Grund vielfach von Ausländern, ja sogar Überseern besucht wurden. In der Familie eines Lehrers der Anstalt, eines Gelehrten der sprachlich– historischen Richtung, fand er Aufnahme u. Verständnis für seine Art u. fühlte sich daher auch sogleich überaus heimisch. Mochte die Münchner Gymnasialzeit auch ein Vorurteil gegen Mittelschulen in ihm zurückgelassen haben, so wurde es durch den Schulbetrieb in Aarau gründlich zerstreut. Da war weder von einem Befehlston noch von der Züchtung der Autoritätsanbetung irgendetwas zu bemerken. Die Schüler wurden individuell behandelt, mehr Gewicht auf selbständiges solides Denken, denn auf Vielwisserei gelegt, u. die jungen Leute sahen im Lehrer nicht die Autorität, sondern neben dem Mann der Wissenschaft auch den Charakter. So wurde ihm die Zeit in Aarau vielfach aufschlussreich u. zu einer der schönsten im Leben. Seine Allgemeinbildung wurde bereichert u. mit dem Maturitätszeugnis in der Tasche konnte er im Herbst 1896 das Polytechnikum in Zürich beziehen.“

Quelle: CP, Volume1, Maja Winteler-Einstein. „Albert Einstein – Beitrag für sein Lebensbild“

Im Herbst 1895 kam der sechzehnjährige Einstein aus Italien nach Zürich, um sich an der dortigen technischen Abteilung des Polytechnikums (später Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) einzuschreiben. Ihm fehlte aber das erforderliche Maturitätszeugnis. Hinzu kam, dass er zwei Jahre unter dem regulären Aufnahmealter von 18 Jahren lag. In einem Brief an seinen Onkel Caesar Koch schrieb Einstein im Sommer 1895 aus Pavia: „Wie Du schon wissen wirst soll ich jetzt auf das Polytechnikum nach Zürich kommen. Die Sache stößt aber auf bedeutende Schwierigkeiten, da ich dazu eigentlich zwei Jahre mindestens älter sein sollte.“

Mit Hilfe von Gustav Maier, einem Freund der Familie, erhielt er von dem Direktor des Polytechnikums Albin Herzog (1852-1909) die Erlaubnis, an der für Bewerber ohne Maturitätszeugnis vorgeschrieben Aufnahmeprüfung teilzunehmen. In einem Brief an Gustav Maier schrieb Herzog am 25. September 1895: „Nach meiner Erfahrung ist es nicht empfehlenswert, auch sogenannte ‚Wunderkinder‘ vor der gänzlichen Absolvierung einer Anstalt, in der einmal die Studien begonnen wurden, wegzunehmen. […] Sollten Sie, beziehungsweise die Angehörigen des in Frage stehenden jungen Mannes meine Ansicht nicht teilen, gestatte ich demselben – unter ausnahmsweiser Dispensation von der Altersbestimmung –, sich einer Aufnahmeprüfung in unsre Anstalt zu unterziehen.“

Einstein stellte sich der aus zwei Teilen bestehenden Prüfung, die am 8. Oktober 1895 begann. Er bestand die Prüfung nicht und wurde demnach auch nicht zum Studium zugelassen! Dies anscheinend wegen schlechter Leistungen in dem allgemeinen Teil. In dem naturwissenschaftlichen Teil hatte er jedoch gut abgeschnitten.

Rückblickend schrieb Albert Einstein 1946 in seiner „Autobiographische Skizze“ *): „Die Prüfung zeigte mir schmerzlich die Lückenhaftigkeit meiner Vorbildung, trotzdem die Prüfenden geduldig und verständnisvoll waren. Dass ich durchfiel, empfand ich als voll berechtigt. Tröstlich aber war es, dass der Physiker H. F. Weber mir sagen ließ, ich dürfe seine Kollegien hören, wenn ich in Zürich bliebe. Der Rektor, Professor Albin Herzog, aber empfahl mich an die Kantonsschule in Aarau.“

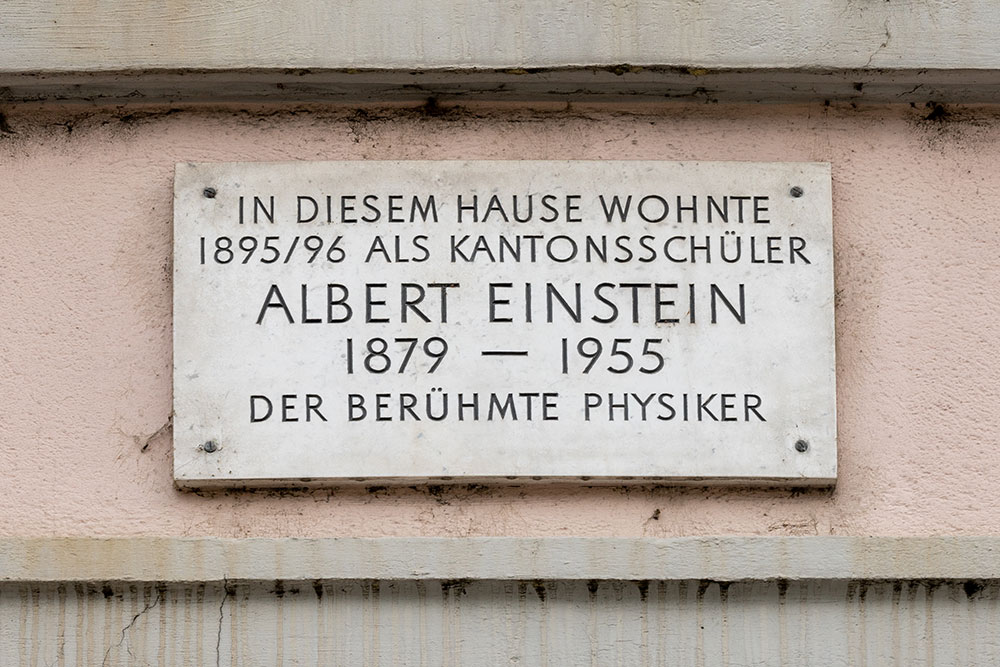

Er folgte dem Rat von Direktor Herzog, seine Sekundarschulbildung an der Aargauer Kantonsschule (heute Alte Kantonsschule Aarau – AKSA) zu beenden und verbrachte ein Jahr in der Stadt Aarau, 50 Kilometer westlich von Zürich. Zur Zeit Einsteins hatte Aarau ca. 7.200 Einwohner.

Während seines einjährigen Aufenthalts in Aarau wohnte er bei dem Kantonsschullehrer Dr. Jost Winteler (1846-1929) und seiner Frau Pauline in der Laurenzenvorstadt 119. Das Ehepaar Winteler hatte insgesamt sieben Kinder: Anna, Jost Fridolin, Rosa, Marie, Mathias, Jost jun. und Paul. Sogleich fand er bei Wintelers Familienanschluss. Es dauerte nicht lange und er redete seine „Ersatzeltern“ mit „Papa“ und „Mamerl“ an. Besonders zu seiner „Mamerl“ hatte er ein herzliches Verhältnis. Am 29. Oktober 1895 schrieb Hermann Einstein, Alberts Vater, in einem Brief an Jost Winteler: „Gestatten Sie mir, geehrter Herr Professor, Ihnen sowie Ihrer werthen Familie meinen besten Dank zu sagen für die überaus freundliche & liebenswürdige Aufnahme, die Sie meinem Sohne Albert zu Theil werden ließen. Er schreibt ganz entzückt von seinem dortigen Aufenthalt & fühlt sich schon so behaglich wie zu Hause.“

Durch die Familie Winteler lernte er die Schweiz und das dortige Leben kennen. Gemeinsam unternahmen sie Ausflüge und der junge Albert lernte die Schönheit der Schweiz mit ihren malerischen Seen und Bergen zu schätzen.

Einstein ging abends selten aus. Entweder arbeitete er oder saß oft mit der Gastfamilie gemeinsam am Tisch, wo über das Tagesgeschehen gesprochen, vorgelesen oder diskutiert wurde. Anna, die älteste Winteler-Tochter, empfand ihren Hausgast als angenehmen, sehr soliden Hausgenossen, der nie ein Spielverderber war.

Einstein führte gerne, besonders mit „Papa“ Winteler wissenschaftliche Gespräche. Aber es wurde z. B. auch über Politik gesprochen. Das führte dazu, dass Einsteins politisches Denken beeinflusst wurde. So erinnerte er sich viele Jahre später (1935) in einem Brief an seine Schwester Maja: „Ich muß oft an Papa Winteler denken und an die seherhafte Richtigkeit seiner politischen Ansichten.“

Aber auch die Musik, die einen wichtigen Platz in Einsteins Gefühlsleben einnahm, spielte in seinem Leben in Aarau eine große Rolle.

Während seines Aufenthalts in Aarau bei der Familie Winteler erlebte der 17-jährige Einstein seine erste ernsthafte Romanze mit Marie, der 18-jährigen Tochter des Hauses. Aus Pavia, wo der verliebte Einstein seine Osterferien verbrachte, schrieb er im April 1896 in einem Brief an Marie: „Doch die Liebe beglückt wieviel mehr, als die Sehnsucht schmerzt. Jetzt sehe ich erst, wie unentbehrlich meine liebe kleine Sonne meinem Glück geworden ist.“

Die Romanze war aber nicht von Dauer. Er beendete diese innerhalb eines Jahres. Dies zum Leidwesen der beiden Elternpaare, die der Beziehung wohlwollend gegenüberstanden. Das Ende der Romanze hatte aber keine negativen Auswirkungen auf die Beziehung der beiden Familien.

Es blieb aber eine familiäre Verbindung. Einsteins Schwester Maja heiratete 1910 Paul Winteler (1882-1952), den jüngsten Sohn der Familie Winteler. Einsteins Kollege und bester Freund, Michele Besso (1873-1955), heiratete 1898 Anna, die älteste Tochter der Familie Winteler.

Rückblickend verlebte der junge Albert Einstein in Aarau eine glückliche Zeit. Während seiner Studienzeit in Zürich (1896-1900) war er oft in Aarau zu Besuch.

In der Aarauer Zeit, am 28. Januar 1896, gab der 17-jährige Einstein mit Zustimmung seines Vaters die württembergische und damit auch die deutsche Staatangehörigkeit auf. Für die nächsten fünf Jahre war er staatenlos.

Aargauische Kantonsschule

Die Aargauische Kantonsschule in Aarau (heute: Alte Kantonsschule Aarau, ALTE KANTI), Bahnhofstrasse 91, wurde 1802 gegründet und ist die älteste Kantonsschule und das älteste nichtkirchliche Gymnasium der Schweiz.

Als Albert Einstein Ende Oktober 1895 in die Kantonsschule eintrat, bestand diese aus einem Gymnasium mit 56 Schülern und einer Gewerbeschule mit 90 Schülern. Neben August Tuchschmid (1855-1939), Professor für Physik, zu Einsteins Zeit auch Rektor der Schule, hatte Friedrich Mühlberg (1840-1915), Professor für Naturgeschichte, den Einstein besonders mochte, und Heinrich Ganter (1848-1915), Professor für Mathematik, großen Einfluss auf die Entwicklung der Kantonsschule. Einstein hatte bei allen dreien Unterricht. Einsteins schweizerischer „Papa“ Jost Winteler unterrichtete an der Kantonschule die Fächer Griechisch und Geschichte, hatte aber Albert Einstein nicht als Schüler!

Albert Einstein wurde am Samstag, den 26. Oktober 1895, in der Schule aufgenommen (freie Samstage gab es nicht!) und in das dritte Jahr der Gewerbeschule eingeschrieben, gleich nachdem das dritte Viertel des Schuljahres begonnen hatte. Ziel war es, seine Sekundarschulbildung zu beenden, d. h. die schweizerische Hochschulreife, also das Matur (entspricht dem deutschen Abitur), zu erlangen.

Sein gleichaltriger Cousin Robert Koch (1879-?) schrieb sich kurze Zeit später an dem Gymnasium der Kantonsschule ein. Beide waren in der Zeit die einzigen jüdischen Schüler der Schule.

Der 16-jährige Einstein war der Jüngste unter seinen 14, zuletzt noch 9 Klassenkameraden, die zwischen siebzehn und neunzehn Jahre alt waren.

| Schulfach: | Lehrer: |

| Deutsch | Dr. Adolf Frey |

| Französisch | Dr. Jakob Hunziker |

| Italienisch | Martin Rennhart |

| Geschichte | Dr. Johann Jakob Bäbler |

| Mathematik | Dr. Heinrich Ganter |

| Darstellende Geometrie | Philipp Gladbach |

| Feldmessen | Philipp Gladbach |

| Mineralogie | Dr. Friedrich Mühlberg |

| Chemie (mit Praktikum) | Dr. Paul Liechti |

| Technisches Zeichnen | Philipp Gladbach |

| Kunstzeichnen | Max Wolfinger |

| Physik | Dr. August Tuchschmid |

| Vorbegriffe der Geologie und der Physikalischen Geographie | Dr. Friedrich Mühlberg |

| Gesangs- und Instrumentalunterricht, Turnen, Militärunterricht. |

In dem „Aufnahmebericht“ der Gewerbeschule vom 26. Oktober 1895 findet sich der Hinweis, dass Einstein große Lücken in den Fächern Französisch und Chemie hat und dass es erforderlich ist, diese Fächer nachzuarbeiten.

In dem Protokollbuch der Lehrerkonferenz vom 8. November 1895 heißt es dazu: „[…] Einstein, 3. Gew[erbeschule], zu Privatunterricht in Franz., Naturgeschichte u. Chemie verhalten, wird auf Gesuch dispensiert vom Singen u. Turnen, als Ausländer ist er bei dieser Klassenstufe auch befreit vom Militärunterricht.“

Unter seinen Mitschülern hatte Einstein bald den Ruf eines Einzelgängers. Der um ein Jahr ältere Mitschüler Hans Byland (1878-1949) hat ihn Jahre später mit romantischem Schwung so geschildert: „Der große Physiker passte schon als Jüngling in keine Schablone.“

Hans Byland erinnerte sich 1928: „An der Aargauischen Kantonsschule wehte in den 90er Jahren ein scharfer Wind der Skepsis, […] In diese Atmosphäre passte der kecke Schwabe [Einstein] nicht übel, dessen originelle Selbstherrlichkeit ihn schon vor allen anderen auszeichnete. […] Nichts entging dem scharfen Blick der großen sonnenhellen Augen. Wer ihm nahte, der stand im Bann einer überlegenden Persönlichkeit. Ein spöttischer Zug um den schwellenden Mund mit der vorstehenden Unterlippe ermutigte den Philister nicht, mit ihm anzubinden.“ Ergänzend fügte Byland hinzu, dass sich Einstein durch einen übermütigen, gelegentlich, aber auch einschüchternden Witz auszeichnete.

Albert Einstein entwickelte sich im Lauf seiner Zeit in der Kantonsschule Aarau in dem Fach Mathematik und in den Naturwissenschaften zu einem sehr guten Schüler. In anderen Fächern war er eher „mittelmäßig“. Das lag bei ihm sicherlich nicht an mangelnder Intelligenz. Er wollte nicht einsehen, dass er auch Dinge lernen sollte, die ihn nicht interessierten. So gelang es ihm trotz Privatunterricht im Französischen nicht, den Vorsprung seiner Mitschüler aufzuholen. Auch mit dem Italienischen hatte er seine Probleme.

In seiner „Autobiographische Skizze“ *) von 1946 schrieb Einstein: „Diese Schule [Kantonsschule Aarau] hat durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äußerliche Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen; durch Vergleich mit sechs Jahren Schulung an einem deutschen, autoritär geführten Gymnasium wurde mir eindringlich bewusst, wie sehr die Erziehung zu freiem Handeln und Selbstverantwortlichkeit jener Erziehung überlegen ist, die sich auf Drill, äußere Autorität und Ehrgeiz stützt. Echte Demokratie ist kein leerer Wahn.

Während dieses Jahres in Aarau kam mir die Frage: Wenn man einer Lichtquelle mit Lichtgeschwindigkeit nachläuft, so würde man ein zeitunabhängiges Wellenfeld vor sich haben. So etwas scheint es aber doch nicht zu geben! Dies war das erste kindliche Gedanken-Experiment, das mit der speziellen Relativitätstheorie zu tun hat. Das Erfinden ist kein Werk des logischen Denkens, wenn auch das Endprodukt an die logische Gestalt gebunden ist.“

Am 31. März 1896 fand an der Kantonsschule die Instrumentalprüfung statt. In dem Prüfbericht heißt es: „[…] Geprüft wurden 17 Schüler: 8 im Klavier- u. 9 im Violinspiel. […] Im Violinspiel zeigte sich da & dort noch etwelche Steifheit in der Bogenführung, sonst wurde im Allgemeinen recht Erfreuliches geleistet, sowohl in technischer Beziehung als auch punkto Intonation. Ein Schüler, Namens Einstein, brillierte sogar durch verständnisinnige Wiedergabe eines Adagios aus einer Beethoven’schen Sonate. […]“ Von seinem Musiklehrer, Franz Rödelberger, erhielt Einstein in dem Fach „Musik Violine“ die Note „5-6“.

Bei dem traditionellen Jahresfest der Schüler spielte Einstein in dem Aarauer Schülerorchester mit. Bei einer anderen Veranstaltung, einem öffentlichen Konzertabend in der Kirche, übergab der Musikdirektor, Rödelberger, den ersten Geigenpart Einstein. Es wurde Bach gespielt. Der zweite Geiger, Hans Wohlwend, der von Einsteins Spiel beeindruckt war, fragte ihn: „Zählst Du eigentlich?“ Einstein lachte und sagte: „I wo, das liegt mir halt im Blut!“ Hans Wohlwend war Schüler in einer höheren Klasse der Kantonsschule.

Von links, obere Reihe: Lüthy, Adolf (*1878), Frösch, Hans (*1877), Walter, Karl (*1876), Hunziker, Ernst (*1876), Haury, Eduard (*1877), Ott, Emil (*1877). Von links, untere Reihe: Einstein, Albert (*1879), Hofer Cäsar (*1878), Schmidt, Oskar (*1876), Müller, Guido (*1877)

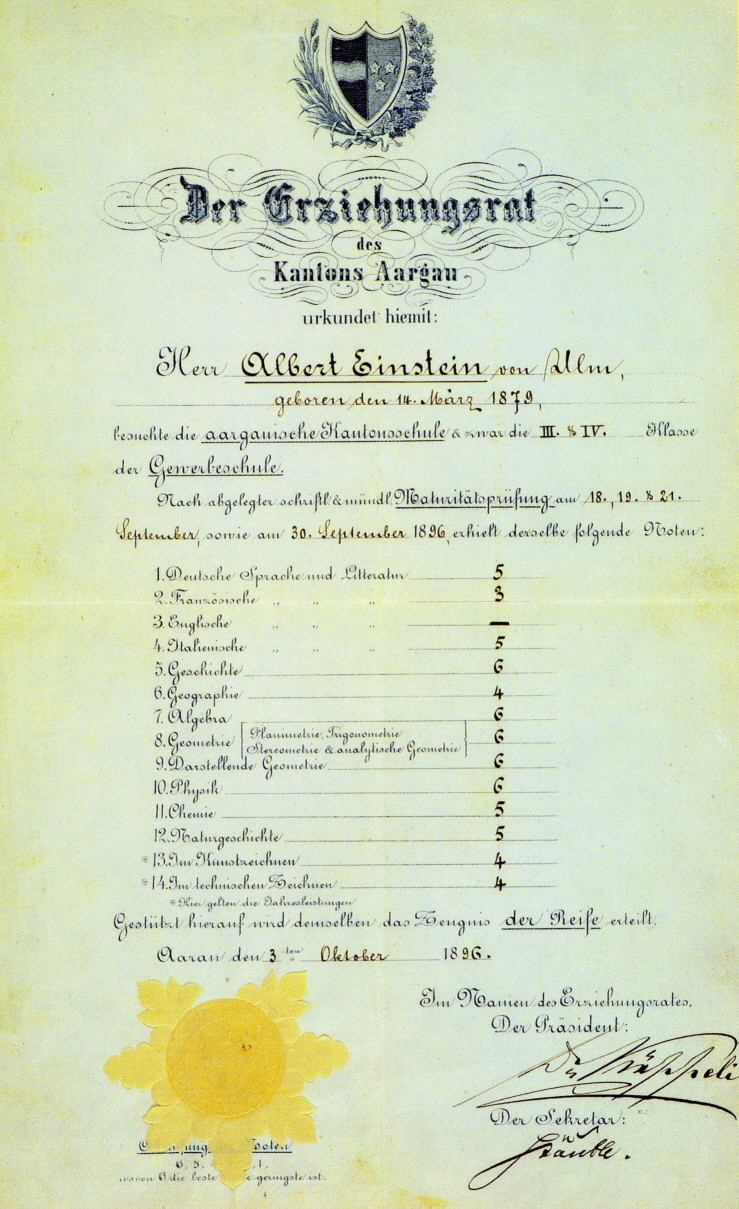

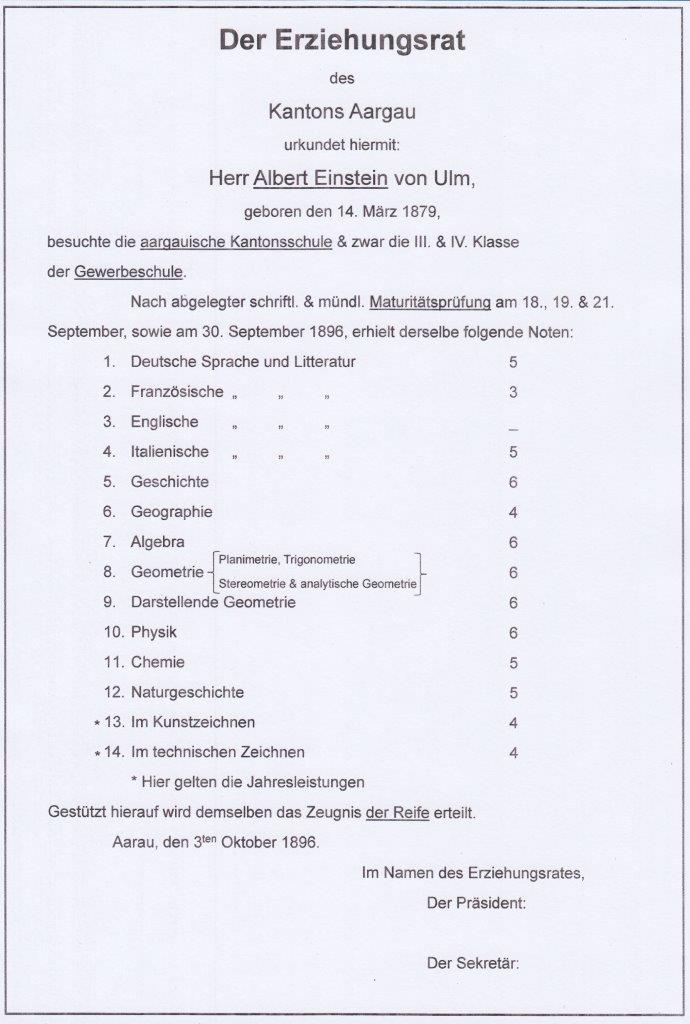

Mit dem erfolgreichen Abschluss der 4. Technischen Klasse (Zeugnis vom 5. September 1896) konnte sich Einstein am 7. September 1896 bei der Erziehungsdirektion des Kantons Aargau zur Maturitätsprüfung anmelden. In dem Schreiben heißt es: „[…] Seit letztem Herbst besuche ich die Kantonsschule in Aarau und erlaube mir nun, mich zur Maturitätsprüfung anzumelden. Ich gedenke dann an der 6. Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums Mathematik und Physik zu studieren.“

Die Prüfung bestand aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die Prüfungen begannen am 18. September und endeten am 21. September 1896. Für den schriftlichen Teil hatten die Kandidaten jeweils 2 Stunden Zeit. Prüfungsaufgaben waren:

Deutsch: Inhaltsangabe von Goethes Drama Götz von Berlichingen

Prüfer: Dr. Adolf Frey; Note: „meist 5“

Französisch: Aufsatz „Mes projets d‘ avenir“ („Meine Pläne für die Zukunft“)

Prüfer: Dr. Jakob Hunziker; Note: „3-4“

Geometrie:

Prüfer: Dr. Heinrich Ganter; Note: „6“

Physik: „Tangentenbussole und Galvanometer“

Prüfer: Dr. August Tuchschmid; Note: „5-6“

Naturgeschichte: „Nachweis der früheren Vergletscherung unseres Landes“

Prüfer: Dr. Friedrich Mühlberg; Note: „5“

Mathematik: Algebra

Prüfer: Dr. Heinrich Ganter; Note: „6“

Chemie: „Wieviel Liter 30 % Salzsäure, deren spezifisches Gewicht 1,15 ist, erhält man aus 39,5 kg Kochsalz, wenn als Nebenprodukt neutrales schwefelsaures Natrium entsteht? Beschreibung der bei der Reaktion entstandenen Körper.“

Prüfer: Paul Liechti; Note: „Die Salzsäure ist etwas kurz behandelt, sonst 5“

Die mündlichen Prüfungen wurden am 30. September 1896 durchgeführt. Dabei wurde jeder Kandidat mindestens 10 Minuten lang in den bereits schriftlich geprüften Fächern examiniert. Zusätzlich wurden die Fächer Geschichte und Darstellende Geometrie mündlich geprüft. Einstein erreichte bei den Prüfungen einen Notendurchschnitt von 5 1/3, den besten seiner Klasse.

Noten: 6 = sehr gut, 5 = gut, 4 = genügend, 3 = schwach, 2 = sehr schwach, 1 = unbrauchbar

Es ist zu beachten, dass die Bewertungsskala für schulische Leistungen (Schulnoten) in Deutschland und der Schweiz unterschiedlich ist. Das heißt, die Note 1 (sehr gut) in Deutschland entspricht der Note 6 in der Schweiz; die Note 2 (gut) der Note 5; usw.

Wenn man sich sein Maturitätszeugnis ansieht, dann kann man leicht die Schulfächer erkennen die ihn weniger interessierten. Immerhin brachte er es aber in seinem Zeugnis auf die Durchschnittsnote 5, d. h. der Note „gut“!

Eine Woche nachdem er sein Maturitätszeugnis erhalten hatte, schrieb sich Albert Einstein an dem Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich ein. Das Studienziel war das Fachlehrerdiplom für Mathematik und Physik.

Aus dem „mittelmäßigen Schüler“ Albert Einstein wurde einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts!

08/25

Bildernachweis:

Roland Zumbühl, picswiss.ch: Abb.1

Roland Zumbühl, picswiss.ch: Abb.2

Alexander Umbricht, Bild: Gemeinfrei: Abb.3

ETH-Bibliothek, Bild: Gemeinfrei: Abb.4

Gemeinfrei: Abb. 5

Archiv des Autors: Abb.6

*) Die „Autobiographische Skizze“ Einsteins ist seine letzte größere literarische Arbeit und ergänzt seinen „Nekrolog“, den er 1946 für den von P. A. Schilpp herausgegebenen Band verfasst hatte.

Literaturnachweis:

| Hrsg. John Stachel, et al. | The Collected Papers of Albert Einstein Volume 1 | Princeton 1987 |

| Anna Beck, Translator Peter Havas, Consultant | The Collected Papers of Albert Einstein Volume 1, English translation of selected texts | Princeton 1987 |

| Hanoch Gutfreund, Jürgen Renn | Einstein on Einstein | Princeton 2020 |

| Hrsg. Herbert Hunziker | Der jugendliche Einstein und Aarau | Basel 2005 |

| Walter Isaacson | Einstein – Die Biografie | München 2024 |

| Albrecht Fölsing | Albert Einstein – Eine Biographie | Frankf/Main 1993 |

| Carl Seelig | Albert Einstein | Zürich 1954 |

| Hrsg. P. A. Schilpp | Albert Einstein als Philosoph und Naturforscher | Braunschweig 1979 |

| Hans Byland | Aus Einsteins Jugendtagen Neue Bündner Zeitung | Graubünden 1928 |

ENGLISH

ENGLISH